めぶき学育塾(岡山市中区原尾島にある小中高生対象の個別指導塾)では、当塾が所有する図書類を教室内での閲覧だけでなく、個別に無料で貸し出しもしています。

第1章 蔵書の種類 ― 学びの芽を育てる本たち ―

めぶき学育塾(岡山市中区原尾島にある小中高校生対象の個別指導塾)では、子どもたちが「学ぶことの楽しさ」を自然と感じられるように、教室内に数多くの本をそろえています。これらの図書は教室で自由に読むことができるほか、希望があれば無料で貸し出しも行っています。いわば「塾の中の小さな図書館」。その本棚には、塾生一人ひとりの興味や成長段階に合わせた多様な本が並び、毎日の学びをやさしく支えています。

最も多いのは、やはり学習に直結する参考書類です。小学生から高校生まで、各教科・各単元ごとに整理された要点まとめ集や演習問題集、英検・漢検・数検などの検定対策本、さらには「勉強の仕方」をテーマにした自己管理系の書籍まで、幅広くそろっています。これらの本は授業で使うだけでなく、家庭学習の習慣づけや苦手克服のヒントとして活用されることも多く、学びのサポートツールとして頼もしい存在です。

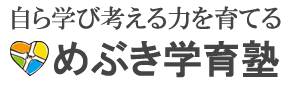

一方で、参考書と並んで人気なのがマンガ系の蔵書です。とはいえ、娯楽目的のマンガではなく、学習的要素を取り入れたものが中心です。たとえば、歴史を楽しく学べる『まんが日本の歴史』シリーズ、古典名作の源氏物語を忠実にマンガにした『あさきゆめみし』、科学や社会をテーマにした『ドラえもんの学習シリーズ』、心理学を扱う『リエゾン』や社会福祉をテーマにした『健康で文化的な最低限度の生活』など。さらに『マンガでわかる7つの習慣』などの自己啓発系も揃い、子どもたちが興味を持ちながら思考力や価値観を育てられるラインナップとなっています。塾長自身の趣味も反映されており、心理系や合唱に関する本も少なくありません。

そのほかにも、図鑑・パズル・思考力を育む読本や教育・心理に関する専門書など、学びを多角的に支える蔵書が揃っています。中には卒塾生が「お世話になったから」と寄贈してくれた本もあり、その一冊一冊に想いが込められています。こうして年々蔵書数は増え続け、2025年11月現在ではおよそ500冊に達しました。本棚の並びは、まるで塾の成長の記録でもあり、通ってきた子どもたちの「学びの足跡」が感じられる温かな空間となっています。

第2章 図書の活用頻度 ― 学びの時間を豊かにする読書の習慣 ―

めぶき学育塾の図書は、ただ「置いてあるだけ」の本ではありません。日々、塾生たちやその保護者、講師たちの手に取られ、さまざまな形で活用されています。授業と授業の合間、少し早めに来た子が静かにページをめくっていたり、迎えを待つ時間に友達同士で同じ本を読んで感想を話し合っていたりと、教室内には自然と読書の風景が息づいています。中には、気に入った本を借りて家でじっくり読み進める子も多く、「次はこれを読んでみたい!」と次の貸出を楽しみにしている姿も見られます。

貸し出しのルールはとてもシンプルです。原則として1回の貸出期間は1週間ですが、他に希望者がいなければ延長も可能です。学校や部活動との両立で忙しい中でも、自分のペースで読書を続けられるよう、柔軟に対応しています。貸出・返却の管理も難しく考えず、子どもたちが「本を大切に扱う」という感覚を自然に身につけることを目的にしています。小学生の中には、借りた本に付箋を貼って感想を書いて返してくれる子もいて、塾内で本を通じたコミュニケーションが生まれているのも嬉しい光景です。

また、貸出対象は塾生だけに限りません。実は、塾講師や保護者の方にも開放されています。講師が授業の参考として心理学や教育関連の本を読むこともあれば、保護者の方が育児や発達心理、就職支援に関する書籍を借りていくこともあります。「子どもとどう向き合えばよいか」「思春期の心をどう支えればよいか」といったテーマの本は特に人気が高く、家庭でのコミュニケーションのきっかけにもなっています。めぶき学育塾の本棚は、まさに「子ども・保護者・講師の三者をつなぐ共有の知の場」として機能しているのです。

こうした読書の習慣は、直接的に成績向上につながるだけでなく、学びへの姿勢を豊かにしてくれます。知識を「教えられる」だけでなく、「自ら求める」姿勢を育むこと。それが、めぶき学育塾が目指す「学育(がくいく)」の根本です。授業後に「この本、面白かった!」と笑顔で話してくれる子どもたちの姿を見ると、読書が単なる勉強の延長ではなく、人生を広げる入口になっていることを実感します。

本との出会いは、偶然のようでいて、実は大切なきっかけです。一冊の本が、子どもの考え方や将来の夢に影響を与えることもあります。塾での貸出制度を通して、そうした“学びの芽”が静かに芽吹いていく――それこそが、めぶき学育塾の図書コーナーが存在する最大の意義なのです。

第3章 貸し出しランキング ― 人気の本から見える“学びの傾向”―

めぶき学育塾では、図書の貸し出し状況を見ていると、子どもたちが今どんなことに関心を持ち、どのように学びを広げているのかが見えてきます。単に「流行っている本」ではなく、それぞれの本が「心に残る一冊」として読まれているのが特徴です。ここでは、これまでの貸し出し数をもとにした人気ランキング上位5冊を紹介しながら、そこに表れる子どもたちの学びの傾向を見てみましょう。

第5位は『ゼロからわかる!みるみる英語に強くなるマンガ』。英語学習への関心が年々高まる中、「勉強として」ではなく「ストーリーで楽しみながら理解できる」点が人気の理由です。特に中学生を中心に、「文法がイメージでわかる」「英語が嫌いじゃなくなった」という声が多く聞かれます。堅苦しくないアプローチで、英語への苦手意識をやわらげてくれる一冊です。

第4位は『まんが日本史(古代~明治)』シリーズ。小学生から高校生まで幅広く読まれており、「テスト前に読むと流れが整理できる」「登場人物の気持ちが伝わるから面白い」といった声が上がります。教科書では覚えづらい歴史の因果関係を、マンガならではのストーリー展開で理解できる点が好評です。中には、「受験後も読み返している」という卒塾生もいるほど、根強い人気を誇ります。

第3位は『7つの習慣(①~⑤)』。これは自己啓発系の中でも特に人気が高く、マンガ形式で分かりやすく読めるため、小中学生にも親しまれています。「自分を変えるヒントがあった」「人との関わり方を考えるきっかけになった」といった感想も多く、学力だけでなく“人としての成長”を意識する子が増えているのが印象的です。勉強だけでなく人生の「生き方」に目を向ける姿勢が育っていることを感じます。

第2位は『算数パズル』。これは特に小学生に人気で、遊びながら思考力を鍛えられる定番の一冊です。「難しいけど面白い」「家族で競争して解いている」といった声も多く、家庭学習のきっかけにもなっています。解くたびに「ひらめき」が生まれる喜びを感じられるのが魅力で、学ぶことの楽しさを実感できる入門書のような存在です。

そして第1位は『君たちはどう生きるか』。世代を超えて読み継がれる名作が、今も子どもたちの心をとらえています。物語の中で描かれる「自分とは何か」「どう生きるか」という問いは、まさに思春期の子どもたちが直面するテーマそのもの。塾長によれば、「読後に感想を伝えてくれる子が多い本」でもあり、道徳や哲学的な思考の入り口としても貴重な一冊です。

こうして見てみると、人気の本には「楽しみながら学べる」「自分を見つめ直せる」「考える力を育てる」という共通点があります。どの本も、“知識のための読書”ではなく、“心を育てる読書”として受け入れられているのです。

めぶき学育塾の図書コーナーは、単なる貸出制度ではなく、一人ひとりの「成長のきっかけ」となる学びの場。これからも塾生や保護者、講師たちの手によって本の輪が広がり、学びの芽が静かに、しかし確かに育っていくことでしょう。

気になった方はぜひ当塾に見学にいらしてください。

無料での体験学習も好評です。お気軽に「お問合せ」からご連絡ください。

お待ちしております。